In einem aktuellen Beitrag zur jüngsten Wahl wurde betont, wie dringend wir in Europa gemeinsam und entschlossen handeln müssen, um die großen Krisen unserer Zeit zu bewältigen. Dabei ging es vor allem darum, nicht im parteipolitischen Klein-Klein zu verharren, sondern zügig Lösungen zu entwickeln. Genau an diesem Punkt setze ich an, denn die Herausforderungen, die uns weltweit beschäftigen, lassen sich nur mit einer entschlossenen und koordinierten Herangehensweise bewältigen.

Rüsten oder „rüsten“ – ein großer Unterschied

Was mir besonders aufgefallen ist: In dem Beitrag wird gesagt, Europa müsse sich „rasch rüsten“. An dieser Stelle lohnt es sich, zwei Arten des „Rüstens“ auseinanderzuhalten:

- „Rüsten“ im übertragenen Sinne

Wir investieren in Bildung, Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir suchen nach Wegen, um uns mental und strukturell auf mögliche Krisen vorzubereiten, damit wir dauerhaft stabil bleiben und nicht in pure Abhängigkeiten oder Konflikte geraten. - Klassisches „Aufrüsten“ im militärischen Sinne

Hier geht es um mehr Waffen, mehr Drohkulissen und den Versuch, durch militärische Stärke die eigene Position abzusichern. Das Problem dabei ist, dass Waffen ihre Existenz oft damit rechtfertigen, dass sie im Ernstfall eingesetzt werden – was in eine Spirale der Abschreckung und Gegenschläge führen kann.

Was Trumps Politik damit zu tun hat

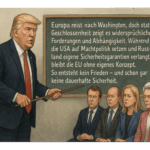

Ein weiteres Thema ist die harsche Haltung, die Donald Trump während seiner Präsidentschaft an den Tag gelegt hat. Internationale Verträge wurden gekündigt, diplomatische Gepflogenheiten ignoriert und schwächere Partner zu spüren bekommen, dass man nur an eigener Stärke interessiert ist. Natürlich erzeugt ein solches Verhalten eine unsichere Lage auch für Europa. Die Frage ist, wie wir reagieren wollen.

Sollen wir dieselbe rücksichtlose „America First“-Strategie übernehmen, bei der der Stärkste gewinnt und jeder Schwächere das Nachsehen hat? Oder gestalten wir unsere Politik so, dass wir zwar handlungsfähig bleiben, aber nicht in einen Selbstlauf der ständigen Aufrüstung geraten?

Entschlossenheit ja, aber mit Weitsicht

Es stimmt, dass wir unsere Demokratie und Gesellschaft zukunftsfest machen müssen. Nichtsdestotrotz gilt es, auch die unbequeme Wahrheit im Blick zu behalten: Wer nur auf militärische Macht setzt, kann schnell in eine Logik abrutschen, bei der Verhandlungen, Kompromisse und faire Kooperation in den Hintergrund geraten. Ein systematisches „Aufrüsten“ schafft häufig eine Atmosphäre, in der das Streben nach mehr Waffen nie endet, während andere, friedlichere Lösungswege vernachlässigt werden.

Kleine Schritte, große Wirkung

Gleichzeitig lässt sich viel erreichen, wenn wir in den kleinen Dingen ansetzen:

- Investitionen in Bildung und Forschung: Eine gebildete Gesellschaft bringt mehr Ideen hervor, um Krisen zu bewältigen.

- Förderung von Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit: Wer auf Dialog setzt, anstatt auf Drohkulissen, gewinnt langfristig Verbündete statt Feinde.

- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen: Statt Rohstoffe als Druckmittel einzusetzen, könnte man faire Handelsbeziehungen und Partnerschaften fördern, von denen alle Seiten profitieren.

All das trägt dazu bei, dass wir entschlossen vorgehen, ohne die Tür zu einer unkontrollierten Militarisierung aufzustoßen.

Fazit

Schnelles Handeln in Krisenzeiten ist unumgänglich. Doch wir sollten genau überlegen, was wir unter „Rüsten“ verstehen: Geht es um den Ausbau krisenfester Strukturen und internationaler Beziehungen – oder um das Hochziehen einer harten Verteidigungsfront nach dem Motto „Nur der Stärkere gewinnt“?

Wer sich auf den kompromisslosen „Killerinstinkt“ konzentriert, läuft Gefahr, genau jene Unsicherheit zu schaffen, die er eigentlich verhindern wollte. Es braucht also entschlossenes, aber auch umsichtiges Handeln. Nur so bleiben wir handlungsfähig, ohne die Grundpfeiler unserer demokratischen und friedlichen Werte aufs Spiel zu setzen.