Wenn Kürzungen salonfähig werden

Es beginnt mit einem scheinbar nüchternen Satz: „Wir werden Leistungen kürzen müssen.“ So lapidar formuliert, so tiefgreifend in der Wirkung. Gemeint sind nicht irgendwelche Subventionen für Großkonzerne oder die nächste Panzerbestellung – gemeint ist das, was Menschen im Alter, bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit überhaupt erst ein würdiges Leben ermöglicht.

Diese Worte fallen nicht zufällig. Sie sind der politische Soundtrack einer Zeit, in der Sozialpolitik immer öfter unter Haushaltsvorbehalt gestellt wird, während für andere Posten die Kasse nie ganz leer scheint.

Das große Verschieben – von öffentlicher Verantwortung zu privater Last

Der Gedankengang dahinter ist simpel – und brandgefährlich: Wer es sich leisten kann, soll gefälligst selbst zahlen. Pflege, Rente, Krankenversicherung – alles Bereiche, die bisher vom Solidarprinzip getragen wurden. Jetzt werden sie Stück für Stück in eine Zweiklassenwelt gedrängt.

Die Rechnung dahinter geht so: Wenn der Staat weniger verspricht, müssen die Menschen privat vorsorgen. Klingt logisch, solange man ignoriert, dass Millionen schon jetzt am Limit leben. Für sie gibt es keine Rücklagen, kein Aktienpaket für schlechte Zeiten, nur das Prinzip Hoffnung – und die Aussicht, am Ende doch zu verlieren.

Stimmen aus der Realität – nicht die Theorie zählt, sondern der Alltag

Wer genauer hinhört, erfährt schnell: Die Zahlen auf dem Papier sind eine Sache, die Folgen im Alltag eine ganz andere.

Ein Rentner schildert, wie die letzte Erhöhung von gut 3,7 Prozent schon im Moment ihres Eintreffens verpufft – aufgefressen von steigenden Beiträgen zur Pflegeversicherung. Unterm Strich bleibt ein Almosen von etwas über einem Prozent, und selbst das wird noch besteuert. Gleichzeitig explodieren die Heimkosten. 5.500 Euro im Monat für Pflege, Unterkunft und Essen – wer soll das auf Dauer bezahlen? Ist das Eigenheim weg, bleibt nur noch der soziale Kahlschlag.

Ein anderer Beobachter geht weiter und nennt das Kind beim Namen: Der Mensch wird behandelt wie ein Verwertungsobjekt. Politische Debatten sind oft nur die Suche nach dem nächsten Vorwand, um Menschen gegeneinander auszuspielen – Erwerbsfähige gegen Erwerbsgeminderte, Berufstätige gegen Arbeitslose. Das Ziel: Spalten, ablenken, Verantwortung verschieben.

Die politische Erzählung – und was sie verschweigt

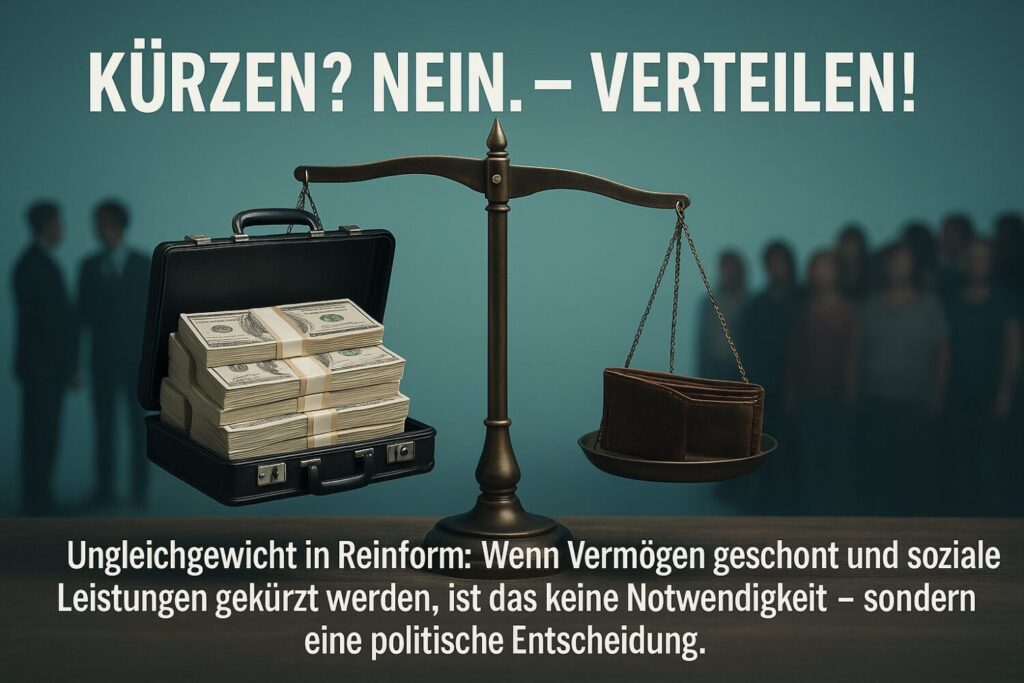

Offiziell heißt es, man müsse „realistisch“ sein. Doch dieser Realismus ist einseitig. Realistisch genug, um Pflege und Rente zusammenzustreichen, aber unrealistisch, wenn es darum geht, die Einnahmeseite zu stärken: Vermögensabgaben, konsequente Steuer auf Milliardenerbschaften, das Stopfen von Steuerschlupflöchern – all das bleibt Randnotiz.

Stattdessen setzt man darauf, dass sich die Bevölkerung an die schleichende Aushöhlung gewöhnt. Heute ein kleiner Beitragssatz mehr, morgen ein Leistungsbaustein weniger. Alles verpackt in den Sound von „Wir müssen ehrlich sein“.

Was auf dem Spiel steht – und warum Schweigen keine Option ist

Hier geht es nicht um ein paar Euro mehr oder weniger. Es geht um die Frage, ob Solidarität nur noch eine leere Hülse im Wahlprogramm ist oder gelebte Realität bleibt.

Wer Sozialleistungen kürzt, kürzt nicht nur Geld – er kürzt Lebenszeit, Lebensqualität, Würde. Und er sendet ein Signal: Dein Wert für die Gesellschaft wird daran gemessen, wie viel du leisten kannst – und wie lange du das tust.

Kernaussage:

Der Sozialstaat ist kein Sparschwein, das man nach Belieben schlachten kann. Jede Kürzung trifft zuerst die, die am wenigsten haben – und damit am härtesten. Es ist Zeit, diese Entwicklung klar zu benennen, Widerstand zu organisieren und die politische Debatte dahin zu verschieben, wo sie hingehört: zu einer gerechten Verteilung von Lasten und Chancen.