Friedrich Merz hat ein Talent: Er kann aus Zahlen Geschichten machen. Geschichten, die klingen wie Vernunft, aber das Gegenteil sind.

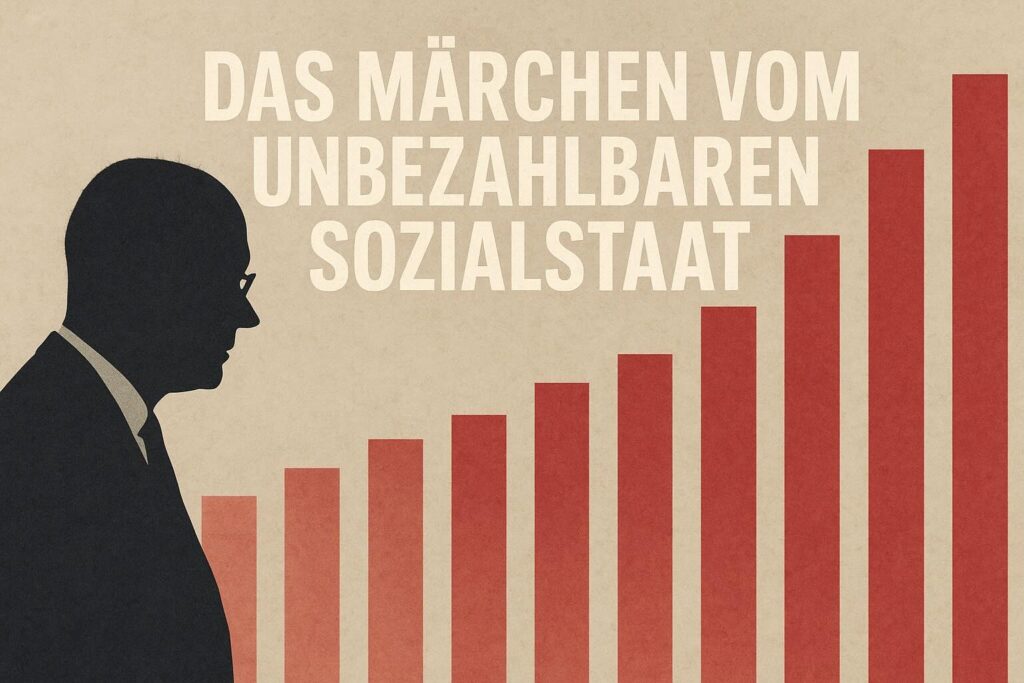

„Der Sozialstaat ist zu teuer“, sagt der Kanzler. „Wir können uns das nicht mehr leisten.“ Und schon rollen die Schlagzeilen: überbordende Kosten, faule Anreize, falsche Signale. Das Institut der deutschen Wirtschaft liefert die passenden Balkendiagramme, die Talkshows den moralischen Unterton. Nur: Es stimmt nicht.

Wer die Zahlen liest, statt sie nachspricht, sieht das sofort. Die Sozialausgaben sind seit Jahren stabil. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt ihr Anteil bei etwa 31 Prozent – niedriger als in den Corona-Jahren. Die Rentenquote ist gesunken, die Arbeitslosenversicherung halbiert. Und selbst das Bürgergeld macht mit rund 1,4 Prozent des BIP nur einen Bruchteil dessen aus, was in Rüstung, Subventionen oder Steuererleichterungen für Konzerne fließt. Von „Explosion“ keine Spur.

Trotzdem hält sich das Märchen. Warum? Weil es politisch nützlich ist. Die Rede vom „überforderten Sozialstaat“ lenkt ab von der eigentlichen Schieflage – einer Umverteilung von unten nach oben, die seit Jahrzehnten läuft.

Wenn der Kanzler das Soziale problematisiert, während Milliarden in Aufrüstung, Banken und Industrie gepumpt werden, dann geht es nicht um Sparsamkeit. Es geht um Prioritäten – und um Macht.

Eine Aussage, die den Fakten nicht standhält, ist keine Fehleinschätzung, sondern Strategie. Sie schützt Interessen. In diesem Fall die der Vermögenden, die der großen Eigentümer, die derer, die vom Rückzug des Staates profitieren. Wenn Merz über „Leistung“ redet, meint er nicht die Pflegerin, den LKW-Fahrer oder die Krankenschwester. Er meint Kapitalrendite.

So wird Politik zur Kommunikationstechnik: erst die Behauptung, dann die Zahl ohne Kontext, dann die moralische Verpackung – „Leistung muss sich wieder lohnen“. So einfach entsteht ein Narrativ. Medien greifen es auf, kommentieren, verstärken – und schon ist aus einer Meinung eine Wahrheit geworden. Wer die Themen setzt, kontrolliert den Diskurs.

Der Sozialstaat ist kein Problem, sondern das Ziel des Angriffs. Denn wo das Soziale schwächer wird, wächst der Spielraum für jene, die sich selbst als „Leistungsträger“ bezeichnen – aber vom System leben, nicht für es.

Dass Friedrich Merz früher bei BlackRock tätig war, ist dabei kein Zufall, sondern Symbol: Er steht für eine Politik, die den Markt heiligt und den Menschen als Kostenfaktor betrachtet.

Kants Imperativ bleibt gültig: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.

Wer heute glaubt, Sparen sei per se Tugend, hat vergessen, wem Knappheit nützt. Das Märchen vom unbezahlbaren Sozialstaat ist kein Rechenfehler, sondern ein Machtinstrument. Es soll Angst erzeugen, Zustimmung sichern und Verantwortung verschieben.

Aufklärung heißt: nachrechnen, nachfragen, nachdenken. Nicht mitleidsvoll über die Armen reden, sondern fragen, warum Armut in einem reichen Land wächst. Nicht „Sparen“ fordern, sondern erklären, wer spart – und wer kassiert.

Wer das tut, stört. Und das ist gut so.

Denn wenn Politiker sagen, „wir alle müssen den Gürtel enger schnallen“, dann ist es höchste Zeit zu fragen: Wessen Gürtel meinen sie eigentlich?