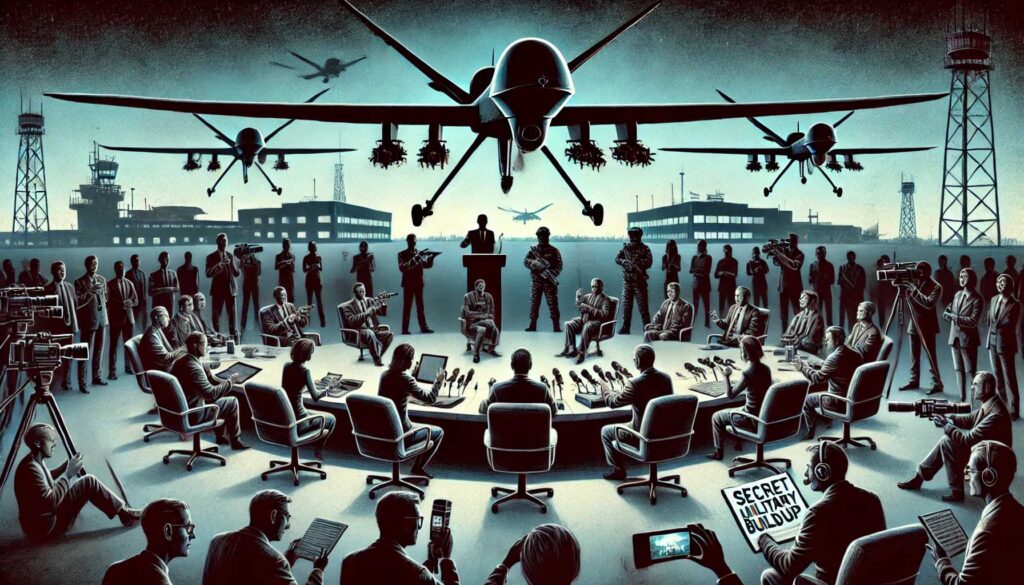

Manchmal ist es nicht das, was gesagt wird, sondern das, was unausgesprochen mitschwingt. Ein aktueller Bericht in der NORDSEE-ZEITUNG über Drohnensichtungen über Militärstützpunkten in Norddeutschland zeigt genau das: Eine bedrohliche Geschichte wird erzählt – doch die entscheidenden Beweise fehlen. Dennoch genügt schon der bloße Verdacht, um in den Köpfen vieler Menschen die Notwendigkeit für Aufrüstung, Militarisierung und eine „kriegstüchtige“ Gesellschaft zu verankern.

Die Kunst der Andeutung

Der Artikel beschreibt, dass in der letzten Februarwoche verdächtige Drohnen über dem Marinefliegerstützpunkt Nordholz und anderen sensiblen Bereichen gesichtet wurden. Die Herkunft? Unklar. Die Absichten? Spekulation. Trotzdem taucht die Vermutung auf, dass es sich um russische Spionage handeln könnte – eine These, die in Sicherheitskreisen kursiert.

Der entscheidende Punkt: Es gibt keine Beweise. Weder gibt es ein identifiziertes Flugobjekt noch eine offizielle Feststellung, dass Russland wirklich dahintersteckt. Trotzdem wird die Bedrohung als real dargestellt. Der Kommandeur des Marinefliegerkommandos spricht davon, dass sich Deutschland auf eine neue sicherheitspolitische Lage einstellen müsse. Wörtlich heißt es:

„Und noch einmal signifikant, seit wir in Deutschland ukrainische Soldaten ausbilden. Im Grunde sind wir uns seit drei Jahren darüber im Klaren, dass die Zwischenwendezeit beendet ist und sich alles darauf auszurichten hat, kriegstüchtig zu werden.“

Von Unsicherheit zur Notwendigkeit der Aufrüstung

Hier passiert etwas Interessantes: Eine Vermutung – die Möglichkeit, dass die Drohnen von einer feindlichen Macht gesteuert werden könnten – reicht aus, um eine Grundsatzdebatte über Aufrüstung und Drohnenabwehr zu rechtfertigen.

Das Muster ist bekannt:

- Ein Bedrohungsszenario wird gezeichnet (Drohnen über Militärstützpunkten).

- Eine mögliche Täterschaft wird in den Raum gestellt („es könnte Russland sein“).

- Die Unsicherheit wird trotzdem als Bedrohung interpretiert.

- Die Lösung wird präsentiert: Mehr Investitionen in Verteidigung und Technologie.

So wird die Aufrüstung der Bundeswehr nicht als politische Entscheidung hinterfragt, sondern als logische Konsequenz eines diffusen Gefühls der Bedrohung. Das Fehlen von Beweisen ist dabei kein Hindernis – im Gegenteil: Die Unsicherheit selbst wird zum Argument.

Mediale Kriegslogik: Wenn „könnte sein“ zur Realität wird

Ein weiteres Beispiel für diese mediale Kriegslogik ist die Berichterstattung über die Nord Stream-Sabotage. Auch hier wurden früh Narrative verbreitet, die Russland als Täter darstellten – lange bevor seriöse Untersuchungen Ergebnisse lieferten. Später stellte sich heraus, dass die Spuren auch in eine ganz andere Richtung führten.

Doch die anfängliche Berichterstattung hatte ihren Zweck längst erfüllt: Sie bereitete die Bevölkerung darauf vor, militärische Unterstützung für die Ukraine als alternativlos zu akzeptieren und die eigenen wirtschaftlichen Opfer in Kauf zu nehmen.

Die Logik dahinter ist simpel: Man braucht keine Beweise, wenn die Vermutung reicht, um das gewünschte Narrativ zu verankern.

Warum das gefährlich ist

Diese Art der Berichterstattung führt zu einem schleichenden Prozess, in dem Krieg und Militarisierung als alternativlose Realität dargestellt werden. Wer dagegen auf Diplomatie setzt, gilt schnell als naiv oder gar als „Putinversteher“.

Der öffentliche Diskurs verschiebt sich:

- Sicherheitspolitik wird zunehmend von „Bedrohungswahrnehmung“ statt von nachprüfbaren Fakten bestimmt.

- Kritische Stimmen werden an den Rand gedrängt, weil sie angeblich „die Gefahr nicht sehen“.

- Investitionen in Rüstung erscheinen als Notwendigkeit – selbst dann, wenn unklar ist, ob überhaupt eine reale Bedrohung besteht.

Fazit: Wer profitiert?

Am Ende stellt sich die Frage: Wem nützt diese Unsicherheit? Die Antwort ist offensichtlich:

- Der Rüstungsindustrie, die neue Aufträge bekommt.

- Politischen Entscheidungsträgern, die ihre Aufrüstungspolitik rechtfertigen können.

- Medien, die mit dramatischen Szenarien Aufmerksamkeit generieren.

Der Bürger aber bleibt mit Angst und Unsicherheit zurück – und mit einer Gesellschaft, die sich immer weiter auf Krieg einstellt, ohne dass je jemand gefragt hat: Müssen wir diesen Weg wirklich gehen?

Es ist Zeit, diesen Mechanismus zu durchschauen. Krieg beginnt nicht mit Waffen – er beginnt mit Worten. Und genau deshalb müssen wir fragen: Wer setzt diese Worte, und zu welchem Zweck?